El atentado contra la seguridad ciudadana –y la lógica más elemental de justicia– no puede ser la consecuencia previsible del arbitrio judicial

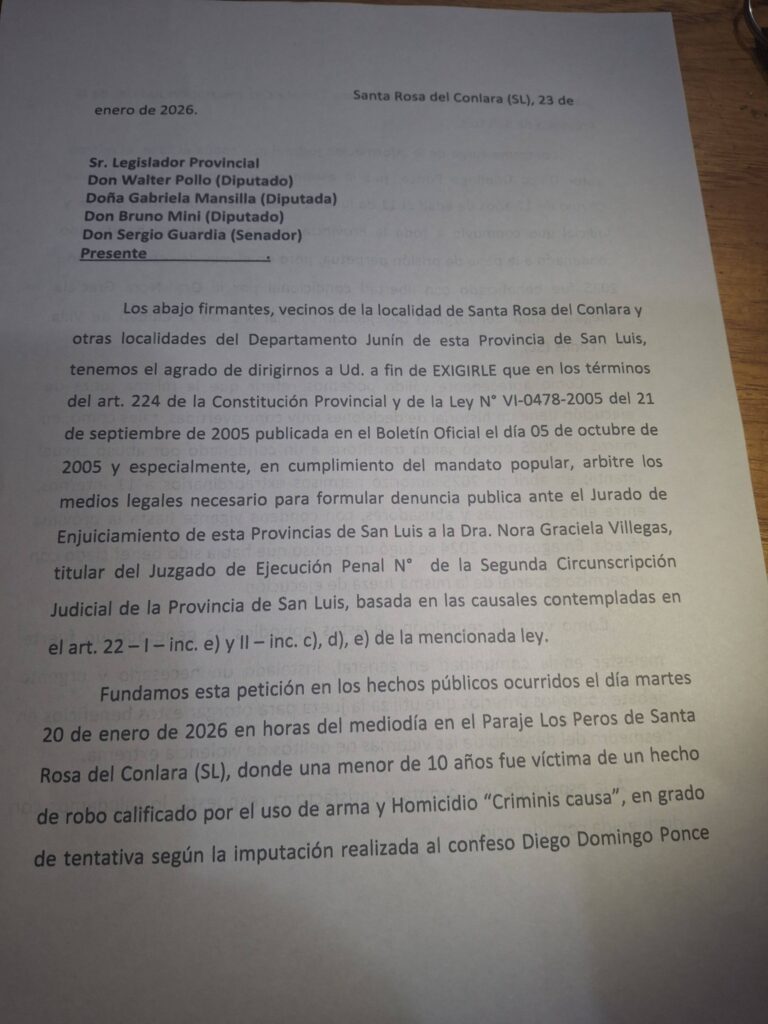

El último episodio en Santa Rosa del Conlara debería interpelar no solo a las familias afectadas por la violencia criminal, sino a toda la comunidad institucional de la provincia. El caso de Diego Domingo Ponce, condenado a cadena perpetua por el asesinato de su pareja de 17 años, y beneficiado con libertad condicional en octubre de 2025 por la jueza Nora Graciela Villegas, devino en una tragedia evitable: hoy se lo imputa por intentar matar a una niña de 10 años en circunstancias de robo calificado. El mismo sujeto que debería estar cumpliendo prisión efectiva está otra vez en la mira de la justicia penal. Un circuito indignante que demuestra, sin eufemismos, el fracaso humano y técnico del sistema de ejecución de penas que debería proteger a la sociedad.

La libertad condicional es un instituto del derecho penal que pretende conjugar dos objetivos legítimos: la reinserción social del condenado y la seguridad pública. No es un “derecho automático”; es, en términos legales, una posibilidad condicionada a plazos, conducta carcelaria y, sobre todo, a un perfil criminológico que permita presumir que la salida del interno no constituye un riesgo inaceptable. Técnicamente, la ley argentina prevé que solo después de haber cumplido parte de la pena y con informes favorables sobre la conducta y pronóstico de reinserción, el juez competente puede conceder la libertad condicional a un condenado. Estos informes deben incluir antecedentes desde el inicio de la ejecución de la pena y pronósticos individualizados.

En rigor, se trata de un régimen extraordinario que la ley reserva para supuestos donde el encierro ha cumplido su función de retribución y prevención especial, y el condenado ha demostrado un comportamiento que no genera una percepción objetiva de peligro para la comunidad. Pero en el arcano de las normas y los informes, se pierde con frecuencia el sentido común: no todos los delitos, ni todas las trayectorias delictivas, habilitan un tratamiento igual. De hecho, la legislación nacional y la interpretación mayoritaria de la doctrina excluyen expresamente de este beneficio a aquellas personas reincidentes o condenadas por delitos de extrema violencia –como homicidios agravados o delitos contra la integridad física– precisamente porque la gravedad del hecho y el menoscabo social que genera demandan un umbral de exigencia más alto.

Lo que ocurrió bajo la firma de una jueza de ejecución penal no puede interpretarse como un error aislado, sino como un síntoma preocupante de un sistema que ha perdido el equilibrio entre legalidad y legitimidad. La reiteración de decisiones que benefician a internos con antecedentes de violencia extrema, salidas transitorias concedidas a condenados por abuso sexual infantil o permisos extraordinarios extendidos a homicidas y abusadores, no es una anécdota judicial: es un patrón que erosiona la confianza pública en la justicia. Y cuando la justicia pierde legitimidad, se vacía el relato institucional y solo queda el miedo.

El peso político y social de este caso estalló en Santa Rosa del Conlara con una reacción que rara vez se ve en pueblos de esta escala: el intendente convocó a firmar una solicitud de jury de enjuiciamiento contra la magistrada responsable. El documento circulado en redes sociales –con la firma de vecinos y la convocatoria abierta a recolectar adhesiones– no es un gesto espontáneo: es la expresión de un clamor ciudadano que interpreta, con gran dosis de razón, que la justicia no puede administrar derechos en detrimento de la seguridad colectiva. La petición invoca la Constitución Provincial y la Ley VI-0478-2005 para reclamar que se investigue si la jueza incurrió en causales graves que ameritan sanciones disciplinarias y la pérdida de investidura. Esa demanda civil puede sonar dura, pero también refleja un problema institucional profundo: cuando la ciudadanía percibe que un derecho como la libertad condicional se ha convertido en una herramienta de impunidad, se debilita el contrato social básico que sostiene al Estado de Derecho.

Este no debe ser un debate de pocos ni un cuestionamiento acrítico a la judicatura. La política criminal exige precisión técnica y responsabilidad social. La sociedad no puede tolerar normas que –aunque legítimas en su construcción– se apliquen de manera formalista en contextos donde la peligrosidad del sujeto y la sensibilidad social del delito recomiendan la cautela extrema. El desafío para San Luis es terminar con la lógica de “beneficios a la carta” y fortalecer criterios objetivos, transparentes y sustentados en evidencia criminológica seria para la concesión de beneficios penitenciarios. No es solo una cuestión legal, es una cuestión de sentido común institucional.

Si la justicia quiere recobrar la confianza que se pierde con episodios como este, debe conjugar eficacia y prudencia, humanización del castigo y protección irrestricta de la sociedad. Porque no hay reinserción social posible sin una respuesta judicial que demuestre compromiso con la seguridad y con las víctimas. En ese equilibrio –y no en la improvisación– reside la verdadera fortaleza del sistema penal.