En La Punta algo se rompió.

No de un día para otro, no por un hecho aislado, y tampoco por una discusión circunstancial. Se quebró una línea invisible pero esencial: la que separa la convivencia democrática del desborde permanente, la política del apriete, la diferencia del hostigamiento. Y cuando esa línea se cruza, ya no hay relato que alcance para disimularlo.

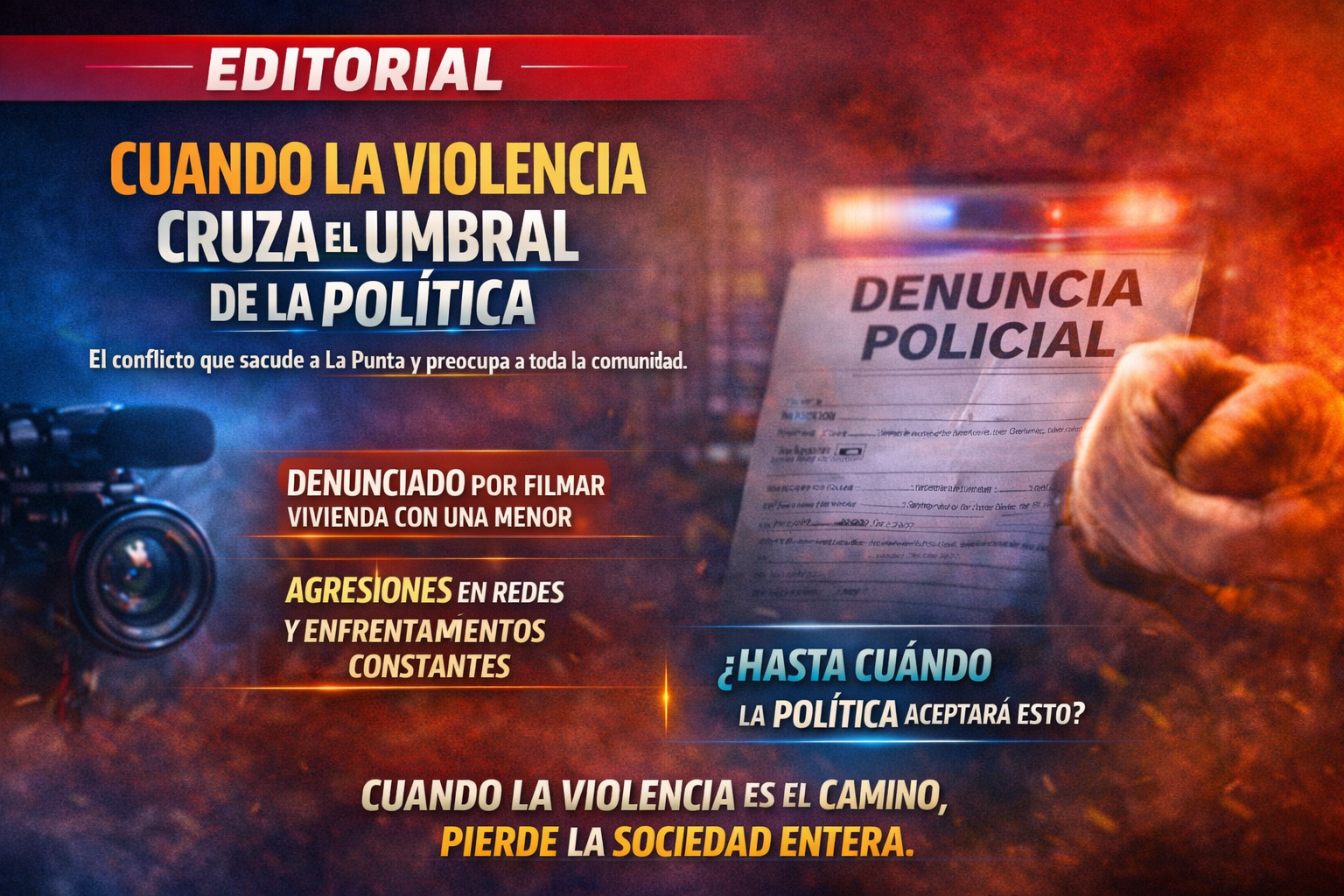

Los hechos que hoy ocupan y preocupan a los vecinos de la ciudad tienen dos versiones. Dos relatos enfrentados, dos denuncias radicadas, dos exposiciones públicas que circulan —como casi todo ahora— en tribunales y en redes sociales al mismo tiempo. Y, sin embargo, más allá de lo que la Justicia determine, hay una realidad que ya no admite negación: la violencia se volvió cotidiana, repetitiva y peligrosamente naturalizada.

Por un lado, la denuncia contra Pedro Alejandro Fernández, dirigente del Partido Justicialista, sorprendido filmando el interior de una vivienda particular donde se encontraba una menor de edad. Un hecho grave, alarmante, que por sí solo amerita una investigación rápida, seria y sin concesiones. La presencia de una menor no es un dato accesorio: es el corazón del problema. Y más aún cuando quien protagoniza el episodio carga con antecedentes judiciales vinculados a hechos de violencia y restricciones de acercamiento. No es un detalle, es un contexto.

Por otro lado, la denuncia contra Javier “Tato” Pereyra, director de Protocolo y Ceremonial del municipio, acusado de haber agredido físicamente a un comerciante en la vía pública. El parte médico certifica lesiones. Hay una causa en curso. Y hay, también, un silencio oficial que retumba más que cualquier comunicado. Porque cuando un funcionario golpea —o es denunciado por hacerlo— la responsabilidad ya no es solo individual: es política.

Ambos protagonistas dieron su versión. Ambos se sienten víctimas. Ambos judicializaron el conflicto. Y ambos eligieron las redes sociales como escenario paralelo de defensa y ataque. Pero la pregunta que debería interpelar a toda la dirigencia es otra: ¿cómo llegamos a este punto?

Porque este no es un episodio aislado. Los vecinos de La Punta lo saben. Lo ven casi a diario en redes sociales, donde la agresión verbal, la descalificación permanente y la violencia simbólica se convirtieron en moneda corriente. No solo contra una gestión municipal o sus funcionarios, sino también contra ciudadanos comunes que opinan distinto, que comentan una publicación, que se atreven a no aplaudir.

No se trata de justificar golpes. Nunca.

La violencia física no es aceptable bajo ningún argumento y debe ser investigada y sancionada si existió. Pero tampoco se puede mirar para otro lado cuando el hostigamiento es continuo, repetitivo y deliberado. Cuando el límite se corre todos los días un poco más, cuando el escrache se vuelve método y la provocación estrategia, el conflicto deja de ser político para transformarse en social.

El propio funcionario denunciado expuso su postura: un acto de defensa ante una situación que consideró invasiva, alarmado por la presencia de una menor en su domicilio. Esa explicación no absuelve ni condena: explica un contexto que la Justicia deberá evaluar. Pero sí obliga a reflexionar sobre algo más profundo: el deterioro de las formas.

La política, cuando pierde los códigos, arrastra todo.

Cuando la defensa de una postura, un líder o un espacio se pone por delante de los valores éticos y morales, el rumbo se desdibuja. Y lo que queda no es militancia, es fanatismo. No es debate, es confrontación permanente. No es participación, es intimidación.

Ambos hechos exponen una misma enfermedad: la imposibilidad de resolver conflictos sin violencia. Física, verbal o simbólica. Una escalada que no empieza con un golpe, sino mucho antes, en la palabra descontrolada, en el insulto fácil, en la deshumanización del otro.

La Justicia tendrá la última palabra sobre responsabilidades penales.

Pero la política no puede esperar ese fallo para hacerse cargo de lo que le corresponde. Gobernar, conducir, representar implica poner límites claros. Implica ordenar, no exacerbar. Implica bajar un cambio cuando todo parece dispuesto a estallar.

El silencio institucional no es neutral. Es una forma de posicionarse. Y cuando no se condena con claridad la violencia —venga de donde venga— se la habilita.

La pregunta final no es quién pegó primero, ni quién filmó, ni quién publicó más. La pregunta es hasta cuándo. Hasta cuándo la política va a seguir tolerando que el conflicto se resuelva a los empujones, a las amenazas, al escrache permanente. Hasta cuándo se va a confundir firmeza con agresión y militancia con persecución.

Porque cuando la violencia se vuelve costumbre, nadie sale ileso.

Y cuando eso pasa, ya no pierde un dirigente, un funcionario o un partido: pierde la comunidad entera.